Lectio – Anno C

Prima lettura: Apocalisse 11,19;12,1-6.10

| Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». |

- Il brano fa parte di una sezione dell’Apocalisse, ricca di immagini, simboli e segni (il settenario delle coppe, la donna vestita di sole, il drago, le due bestie ecc.), di difficile interpretazione. Ma, come si rileva oggi nello studio di questo particolare libro neotestamentario, il messaggio che viene trasmesso alla comunità che lo legge e lo ascolta, è un messaggio di consolazione e di salvezza, di vittoria e di vita (al contrario di quell’uso improprio che fa del termine «apocalisse» un sinonimo di catastrofe e di distruzione).

«Apparve nel tempio l’arca della sua alleanza»: secondo la tradizione, l’arca dell’alleanza conteneva un’urna d’oro con un po’ di manna, il bastone fiorito di Aronne e frammenti delle tavole della legge (vedi Dt 10,1-2;Es 16,33-34; Nm 17,16-26). Ma soprattutto l’arca dell’alleanza era venerata come il segno visibile della presenza e della dimora di Dio in mezzo al suo popolo. Con la caduta di Gerusalemme e del tempio (nel 586 a.C. sotto gli eserciti babilonesi) l’arca era però andata perduta e di essa non si era saputo più nulla. Questa sua apparizione nel libro dell’Apocalisse vuole evocare la storia della salvezza e allude al compimento di essa nella persona di Gesù. Non va però neppure dimenticato che nel Nuovo Testamento (specialmente in Luca) è Maria la nuova dimora di Dio, la nuova arca dell’alleanza (questo sarà decisivo nell’interpretare in chiave mariana la figura della «donna vestita di sole»). «Una donna vestita di sole»: questa figura è stata interpretata ora in chiave ecclesiologica (è il nuovo popolo di Dio, la Chiesa, in lotta con le forze del male che la vogliono distruggere), ora in chiave mariana (è la madre del Messia, la Vergine Maria, che nella tradizione giovannea è presentata come la «donna», con evidente allusione a Gn 3,15: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa»).

«Il drago rosso»: il «drago» richiama il serpente di Gn 3, ma è anche l’immagine di Satana, il nemico di Dio e dell’uomo. È il simbolo delle forze del male che combattono il bene, ma che non avranno il sopravvento. «Sette teste… sette diademi»: sono immagini di un potere illimitato e di una potenza difficile da abbattere dall’uomo (ma non da Dio). «Il figlio maschio»: probabilmente è un’allusione al Messia, capo del nuovo popolo che Dio si è scelto e che non può rimanere in balìa delle forze del male. Da lui verranno la salvezza e la vittoria per tutta l’umanità.

Come si vede, il brano risente di un particolare genere letterario, che è quello dell’apocalittica (dal greco apokalypto, «rivelo»), molto in voga ai tempi del Nuovo Testamento. Ricorrendo alle immagini, ai segni e ai simboli (dei colori, degli animali, dei numeri, delle caratteristiche fisiche, degli astri e dei fenomeni atmosferici ecc.), questo genere letterario era particolarmente usato per descrivere la fine del tempo e del mondo o avvenimenti straordinari e decisivi per la salvezza dell’uomo.

Seconda lettura: 1Corinzi 15,20-27a

| Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. |

- La risurrezione è il tema del capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. Il nostro brano (assai simile a Rm 5,12-15) si sofferma sulla riflessione biblico-teologica di questo straordinario evento, partendo dal parallelismo Adamo-Cristo. Il primo è immagine dell’uomo vecchio, ancora sotto il peccato, e che ha in sé la morte. Cristo invece è l’uomo nuovo, il primo dei risorti (la risurrezione indica una nuova condizione dell’uomo, quella definitiva), l’inizio di una umanità non più dominata dalla morte. Paolo non si sofferma sul «come» della risurrezione, ma sulla sua certezza. Ispirandosi alla letteratura apocalittica, egli descrive gli ultimi avvenimenti dell’uomo e del mondo secondo un particolare ordine, che a noi sfugge (è il significato dei vv. 23-24: «Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre»).

Come avviene spesso nelle lettere di Paolo, il peccato e la morte vengono personificati. Per questo si dice che la morte «regna» (Rm 5,14), è «l’ultima nemica» (1Cor 15,26), il suo «pungiglione» è il peccato (1Cor 15,26). Vincendo la morte con la sua risurrezione, Cristo ha offerto all’uomo un nuovo destino e una nuova dimensione, che lo aiutano a vivere ogni evento con un nuovo sguardo, una nuova luce, una nuova attitudine (quella del bene da compiere e della fede da vivere).

Vangelo: Luca 1,39-56

| In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. |

Esegesi

Il rovesciamento delle sorti cantato nel Magnificat (Lc 1,46-55), visibile anche nelle vite della sterile resa feconda e della vergine resa madre (Lc 1,39-45), è un riflesso del rovesciamento radicale della sorte della storia dell’umanità verificatosi nell’evento pasquale, nella morte e resurrezione di Cristo (seconda lettura). Evento che ha ripercussioni su Israele, sulla chiesa, sull’umanità, di cui è simbolo «la donna» che partorisce il Messia (prima lettura). In una lettura simbolica, Maria appare figura dell’umanità, rappresentante dell’Israele fedele, «figlia di Sion», e figura della chiesa e dei credenti in Gesù Messia.

Maria viene salutata da Elisabetta come donna di fede: «Beata colei che ha creduto che vi sarebbe stato un compimento alle parole dette a lei dal Signore» (Lc 1,45). La fede di Maria è un atto preciso, storico, e personalissimo. Non è un’adesione a generici valori, ma ferma convinzione che la parola che il Signore ha pronunciato riguardo a lei diventerà storia, realtà, la sua storia personale e la sua realtà personale. O meglio, che è già sua realtà e sua storia che plasma il suo corpo e la sua psiche, guida i suoi atti, muove i suoi passi, ispira i suoi pensieri. La fede rende operante l’efficacia della parola grazie alla disponibilità all’apertura e al cambiamento del credente. Maria è già madre, e come tale è salutata da Elisabetta. È madre a partire dalla sua accoglienza della parola del Signore. Se la preghiera efficace crede che ciò che domanda è già stato ottenuto (Mc 11,24), la fede manifesta la sua efficacia e la sua potenza nella convinzione che ciò che il Signore dice è realtà, anche se si scontra con ogni razionale evidenza, come nel caso della vergine a cui è promesso di concepire senza conoscere uomo.

Il Magnificat, preghiera in bocca a Maria e costituita da reminiscenze bibliche, mostra come dalla preghiera nasca la preghiera.

La preghiera, soprattutto comunitaria e liturgica, è capace di generare altra preghiera, soprattutto personale. La liturgia svolge un magistero eucologico indirizzando e suscitando la preghiera dei singoli e delle comunità. Abbiamo qui un bell’esempio di fedeltà e creatività nella preghiera, di continuità e innovazione all’interno di una tradizione di preghiera. Il carattere composito del Magnificat non inficia la sua originalità che risiede nel modo con cui i versetti citati sono accostati e nell’intenzione della persona che li ha ‘tessuti’ insieme e li prega in quella forma.

Se la fede di Maria si esprime nella preghiera, la sua preghiera manifesta anzitutto il riconoscimento di ciò che Dio ha compiuto. Lei che si riconosce vista, guardata da Dio nella sua piccolezza (Lc 1,48), sa vedere l’azione di Dio.

Il Magnificat è un canto che sale dal basso, dalla situazione di piccolezza in cui si trova Maria. Parla di Dio come del Signore, del Salvatore, del Potente, del Santo, del Misericordioso, di Colui che ha operato cose potenti. E parla dei superbi che sono stati dispersi e dei potenti che sono stati deposti dai troni, mentre sono stati innalzati gli umili. E nel Magnificat Maria, parla di sé come «serva», in linea con l’Israele servo che il Signore ha soccorso. Il Magnificat è una pedagogia di umiltà. La parola di Dio che ha reso madre Maria, l’ha anche resa figlia facendola rinascere, operando in lei un mutamento radicale: «A quanti accolgono la parola, ha dato potere di diventare figli di Dio».

Il Magnificat consente a Maria di cogliere come elemento unificante dell’agire di Dio nei confronti suoi e nei confronti dell’intera storia di Israele, la misericordia. La preghiera è anche discernimento dell’agire di Dio colto nel suo nucleo essenziale e imprescindibile. Ma leggendo la storia di Dio con Israele alla luce della misericordia, Maria fa della sua preghiera anche una profezia: i verbi potrebbero anche essere declinati al futuro e riguardare ogni uomo, tutta l’umanità. Maria, che ha creduto al compimento della parola di Dio nella sua vita, crede anche al compimento della parola di Dio e della sua azione nella storia umana: crede che il Regno sarà il compimento della storia. E impegna chiunque prega quotidianamente il Magnificat a entrare nella stessa fede.

Meditazione

La solennità odierna dell’Assunzione al cielo di santa Maria, la prima e la più grande dei credenti in Cristo, ci invita a spingere il nostro sguardo, la nostra riflessione e la nostra preghiera verso il nucleo della nostra fede – il mistero di morte e risurrezione del Signore Gesù – per sostenere il nostro cammino di discepoli del vangelo. La interminabile lotta tra bene e male (cfr. prima lettura), che da sempre mette in pericolo la nostra esistenza, riceve un decisivo impulso verso la vita, verso la pienezza della vita, la vita di Dio e con Dio, la vita nell’amore, che solo riesce a resistere all’assalto del Maligno.

Una volta ricevuta notizia di una non prevista e impegnativa maternità, accolta peraltro con disponibilità e umiltà (cfr. Lc 1,26-38), Maria cerca il confronto, qualcuno che possa ascoltare e comprendere la sua vicenda e la sua situazione. Ma bisogna uscire dal solito giro del vicinato, subito pronto a facili e chiacchierate interpretazioni. Chi meglio di una parente maggiore in età ed esperienza, accomunata dalla medesima avventura della gravidanza – da lei pure ricevuta in modo inatteso – e che risiede sui monti della Giudea? Moltissimi e contrastanti i sentimenti che si affollano nel cuore di Maria ma questi producono un’accelerazione dei suoi passi, che si muovono rapidi verso la casa di Elisabetta. La giovane, probabilmente, credeva di dover a lungo spiegare e motivare il suo viaggio e la sua gravidanza: le due donne si ritrovano, invece, immediatamente in perfetta sintonia, accomunate dalla gratitudine verso la benevolenza di Dio e in una perfetta reciprocità femminile. Ne scaturisce una festa canora, di lodi al Signore che fa «grandi cose» (1,49), «innalza gli umili» (1,52), soccorre i suoi servi (cfr. 1,54). Elisabetta ha un sussulto interiore, ha come la percezione che il figlio che porta in grembo cerchi di comunicare con il suo ‘omologo’ rac-chiuso nel ventre di Maria – i bambini sempre si cercano e creano condivisione – e si scopre ricolma di gioia. La comune fiducia verso il Signore, che si ricorda delle promesse fatte ad Abramo e alla sua discendenza (cfr. 1,55), dona reciproca solidità e forza al proprio cammino!

Maria avrebbe potuto innalzare il suo Magnificat appena Gabriele l’aveva lasciata: il contenuto della promessa di grazia c’era già tutto! Invece la condivisione delle proprie esperienze con Elisabetta – c’è chi ha definito quest’incontro la festa della lectio divina, in cui ognuna offre all’altra la propria lettura spirituale della vita a partire dalla testimonianza della fede dei padri – porta a compimento la maturazione della fede, che è sempre comunitaria e non può rivolgersi a Dio in modo solipsistico. Maria ascolta, crede, agisce, condivide, loda e ringrazia: ci sono tutte le componenti fondamentali di una fede matura! Ecco perché allora Maria può divenire – ancora una volta per grazia ricevuta – modello di ogni credente anche a riguardo della vita oltre la morte: diviene la prima creatura che partecipa della vita divina, della risurrezione in Cristo, come ci ricorda bene la seconda lettura: «Tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo» (1Cor 15,22-23). E Maria ‘è di Cristo’ non tanto perché ne è stata la madre naturale, in un rapporto assolutamente unico e singolare, ma perché è stata la prima dei credenti nel Figlio suo, discepola del vangelo in modo pieno e senza ripensamenti: questa è la sua vera grandezza!

Eppure il male continua ad attraversare e sconvolgere il mondo e la vita di ognuno di noi, nonostante la vittoria che Cristo ha riportato sul nostro desiderio di trattenere egoisticamente il bene di cui facciamo esperienza. Questo «enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna» (Ap 12,3) continua a seminare morte e dolore, non senso e violenza. Maria è la prima che accetta di combattere fino in fondo contro di lui, cercando di portare a compimento quella gravidanza che può generare nella storia il Solo che può vincerlo (cfr. Ap 12,2.4-6). Accogliamo l’invito alla condivisione che ci giunge dall’esperienza di Maria e disponiamoci a combattere in noi e attorno a noi la «buona battaglia della fede» (2Tim 4,7) per cantare con lei: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». L’invito è a ritrovarci tutti m cielo…

Don Bosco commenta il Vangelo

Assunzione della B. V. Maria

Il Magnificat canta il trionfo dell’umiltà

Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore” (Lc 11,46). Leggiamo nella Vita di S. Giovanni Battista questa definizione del Magnificat, cantico dell’umiltà:

Maria per rispondere ad Elisabetta e per celebrare le grandezze di Dio, pronunziò il cantico del Magnificat che ormai da diciannove secoli fa risuonare le volte dei templi cristiani, e che noi teniamo come il trionfo dell’umiltà sulla superbia del secolo. È un atto ben autentico della riconoscenza che essa aveva per tutti i favori di cui Iddio l’aveva ricolmata, ed una gloriosa confessione della bassezza, dalla quale era stata tratta, per essere elevata alla dignità di Madre di Dio […]. Ecco come l’umile Maria nulla vuole per sé, ma tutto riferisce a Dio. Impariamo da questo a conoscere e ad imitare l’umiltà di Maria (OE20 390s).

Maria aggiunge: «D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1,48). Nell’introduzione al mese di Maria nel Cattolico provveduto per le pratiche di pietà, si legge:

Sono diciotto secoli da che la SS. Vergine inspirata da Dio esclamava: Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Queste sue parole profetiche nel corso di tanti secoli sempre si avverarono, e vanno tuttora avverandosi. Le nazioni della terra la proclamano beata e gareggiano fra loro nell’onorare la madre del comun Salvatore, nel predicarne le lodi, nel farne risuonare per tutto il nome potente, nel venerarla, nell’invocarla, e cercare nuovi modi, nuove forme, onde sfogare verso di lei l’affetto del loro cuore (OE19 371).

Per dimostrare che Maria è il nostro aiuto, don Bosco scrive nel suo opuscolo intitolato Maraviglie della Madre di Dio invocata sotto il titolo di Maria Ausiliatrice:

Perché l’avrebbero chiamata beata tutte le generazioni? Questa parola non abbraccia solo tutti gli uomini che vivevano a quel tempo, ma quelli ancora che sarebbero venuti dopo sino alla fine del mondo. Ora affinché la gloria di Maria potesse estendersi a tutte le generazioni e avessero a chiamarla beata, bisognava che qualche benefizio straordinario e perenne venisse da Maria a tutte queste generazioni; cosicché essendo perpetuo in esse il motivo di loro gratitudine fosse ragionevole la perpetuità della lode. Ora questo benefizio continuo e mirabile non può esser altro che l’aiuto che Maria presta agli uomini. Aiuto che doveva abbracciare tutti i tempi, estendersi a tutti i luoghi, ad ogni genere di persone. […] In tutte le generazioni si trovarono dei convertiti alla fede di Cristo che benedissero alla Vergine; e nello stesso Alcorano, che è il libro scritto da Maometto, si trovano parecchie lodi a Maria. Per questo appunto Maria è proclamata beata presso tutte le generazioni (OE20 219ss).

Poi don Bosco cita nello stesso libro questo commento pieno di “unzione ed abbondanza di sentimenti” del cardinale Ugone:

Mi chiameranno beata tutte le generazioni, cioè dei Giudei, dei gentili, oppure degli uomini e delle donne, dei ricchi e dei poveri, degli angeli e degli uomini, giacché tutti per essa ricevettero il benefizio della salute. Furono gli uomini riconciliati, gli angeli riparati, imperocché Cristo Figliuolo di Dio operò la salute in mezzo alla terra, cioè nel seno di Maria, la quale in certo modo può chiamarsi il centro della terra. Poiché ad essa rivolgono lo sguardo quei che godono in cielo, e quei che abitano nell’inferno, cioè nel limbo, e quei che militano nel mondo. I primi per essere risarciti, i secondi per essere espiati, i terzi per essere riconciliati. Dunque beata diranno Maria tutte le generazioni (OE20 221s).

Maria continua: «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente» (Lc 1,49). Commentando il grande dipinto che sovrasta l’altare maggiore della nuova chiesa in onore di Maria Ausiliatrice, don Bosco scrive nelle sue Maraviglie della Madre di Dio:

La Vergine campeggia in un mare di luce e di maestà, assisa sopra di un trono di nubi. La copre un manto che è sostenuto da una schiera di angeli, i quali facendole corona le porgono ossequio come loro regina. Colla destra tiene lo scettro che è simbolo della sua potenza, quasi alludendo alle parole da lei proferite nel santo Vangelo: Fecit mihi magna qui potens est. Colui, Dio, che è potente, fece a me cose grandi (OE20 319).

(Morand Wirth)

Tra parentesi il lettore troverà i riferimenti principali dei testi citati nelle opere di o su don Bosco: – nei 38 volumi delle Opere edite di G. Bosco (OE1-38, a cura del Centro Studi Don Bosco dell’Università Pontificia Salesiana); – nei 19 volumi delle Memorie biografiche di don G. Bosco (MB1-19, a cura di G.B. Lemoyne, A. Amadei e E. Ceria); – nelle sue Memorie dell’Oratorio (MO, a cura di A. Giraudo); – nei 10 volumi del suo Epistolario (E1-10, a cura di F. Motto). La seconda cifra indica la pagina del volume.

Santa Maria

Santa Maria, Madre tenera e forte, nostra compagna di viaggio sulle strade della vita, ogni volta che contempliamo le cose grandi che l’Onnipotente ha fatto in te, proviamo una così viva malinconia per le nostre lentezze, che sentiamo il bisogno di allungare il passo per camminarti vicino.

Asseconda, pertanto, il nostro desiderio di prenderti per mano, e accelera le nostre cadenze di camminatori un po’ stanchi.

Divenuti anche noi pellegrini nella fede, non solo cercheremo il volto del Signore, ma, contemplandoti quale icona della sollecitudine umana verso coloro che si trovano nel bisogno, raggiungeremo in fretta la «città»…

(don Tonino Bello)

| Festa di Maggio a Moral de Hornuez – 2010 |

Preghiere e racconti

Maria, il futuro che noi aspettiamo

Maria ha detto a Dio il sì più bello e più grande; nessuno, più di lei, ha aperto a Dio la porta del cuore; nessuno più di Maria continua a spendersi totalmente per la realizzazione dei disegno di salvezza, che è la passione di Dio verso l’umanità. Per questo Maria continua a parlarci per orientarci a Gesù.

La Madonna nel corso dei secoli ha fatto sentire la sua “maternità attiva”. E’ un fatto commovente! Ed è in perfetta linea con lo stile di Dio, che gioisce quando qualcuno si sintonizza sui suoi sentimenti e collabora con il suo progetto di recupero dell’umanità: un progetto che è ancora in pieno svolgimento.

Maria ricorda bene che Gesù le ha affidato il discepolo Giovanni e, in lui, tutta l’umanità: Maria passa il suo cielo facendo la Madre! Per questo tutte le apparizioni di Maria non aggiungono nulla al Vangelo, ma soltanto lo richiamano: Maria, come una buona mamma, prende la penna del cuore e sottolinea alcune frasi di Gesù per imprimerle nuovamente nella nostra memoria. Maria non fa altro che ripeterci quanto disse alle nozze di Cana: “Fate quello che Gesù vi dirà” (Gv 2,5).

E qual è il criterio con cui Maria continua a parlarci? Lo svela nel suo Magnificat. Rispondendo alle parole di saluto di Elisabetta, Maria esclama con disarmante lealtà: “Elisabetta, io sono felice nel Signore e lodo con tutta l’anima Dio, mio Salvatore. Perché lui ha rivolto il suo sguardo sulla piccolezza della sua serva. Lui ha fatto tutto, mentre io mi sono abbandonata alle sue mani. Per questo Maria può cantare ancora: “Dio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili” (Lc 1,51-52). Maria fa suo lo stile di Dio: anch’ella posa lo sguardo sulle persone umili e ripete: ” Ricordatevi quanto è scritto nel Vangelo, perché vi rivela quali sono le scelte e le preferenze di Dio. Ricordatevi le parole di Gesù: “Beati sono i poveri nel cuore, perché di essi è il regno dei cieli” (Mt 5,3). La Madonna ci ricorda che Dio sta spingendo la storia verso il trionfo finale degli umili e dei poveri. E continua a parlarci tra le lacrime del dolore, tra le gioie degli affetti veri e puliti, tra le fatiche del lavoro quotidiano; Maria continua a parlarci per orientarci a Gesù. Ella infatti ha un solo nome da dire: Gesù! Ella ha una sola certezza da proporre: Gesù! Ella ha un solo segreto da svelarci: Gesù! Gesù è la strada da percorrere ed è anche la meta da raggiungere. Gesù è Dio che si è fatto vicino, ma è anche Dio da cercare ogni giorno.

E Maria cammina tra le onde delle Ave Maria che si rincorrono da un capo all’altro della terra e spinge le nostre fragili vele verso l’approdo della pace, al di là delle guerre, al di là delle lacrime e al di là della morte. Sì, perché l’ultima parola sarà la Vita: la Vita eterna condivisa con Dio, oceano inesauribile e instancabile della gioia vera, la gioia che tutti cerchiamo! E Maria ci sarà accanto: accenderà tutte le lampade della festa, assicurandoci che non ci sarà mai più una carestia di felicità, ci presenterà i santi del cielo e tutto sembrerà un sogno a occhi aperti: un sogno diventato vita, una vita diventata sogno!

Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l’affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Prega per noi il Padre delle misericordie, perché tocchi i nostri cuori induriti, pieghi le volontà ribelli, ci scuota dal torpore spirituale, ci converta al suo amore fedele.

Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire, perché la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi: un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Libera il mondo intero dal flagello della guerra, ottieni all’umanità la sospirata pace e l’universale fraternità.

Maria, assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo! La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio.

Donna del nostro futuro, inizia il futuro quaggiù! Amen.

(Angelo COMASTRI, L’angelo mi disse. Autobiografia di Maria, Milano, San Paolo, 2007).

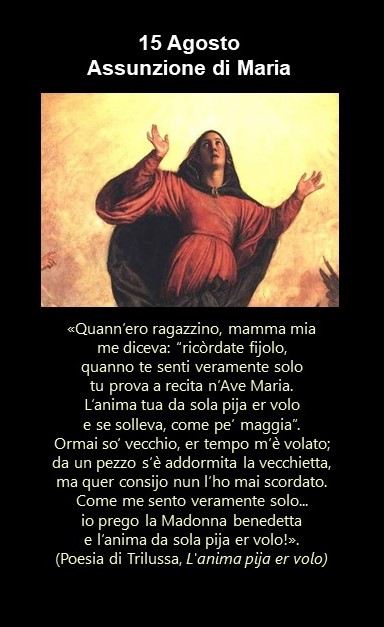

Assunzione di Maria

Oggi la Chiesa celebra una delle feste più importanti dedicate alla Beata Vergine Maria: la festa della sua Assunzione. Al termine della sua vita terrena, la Madre di Cristo è salita in anima e corpo al Cielo, cioè nella gloria della vita eterna, nella piena comunione con Dio.

L’odierna pagina del Vangelo (Lc 1,39-56) ci presenta Maria che, subito dopo aver concepito Gesù per opera dello Spirito Santo, si reca dall’anziana parente Elisabetta, anch’essa miracolosamente in attesa di un figlio. In questo incontro pieno di Spirito Santo, Maria esprime la sua gioia con il cantico del Magnificat, perché ha preso piena coscienza del significato delle grandi cose che si stanno realizzando nella sua vita: per mezzo di lei giunge a compimento tutta l’attesa del suo popolo.

Ma il Vangelo ci mostra anche qual è il motivo più vero della grandezza di Maria e della sua beatitudine: il motivo è la fede. Infatti Elisabetta la saluta con queste parole: «Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto» (Lc 1,45). La fede è il cuore di tutta la storia di Maria; lei è la credente, la grande credente; lei sa – e lo dice – che nella storia pesa la violenza dei prepotenti, l’orgoglio dei ricchi, la tracotanza dei superbi.

Tuttavia, Maria crede e proclama che Dio non lascia soli i suoi figli, umili e poveri, ma li soccorre con misericordia, con premura, rovesciando i potenti dai loro troni, disperdendo gli orgogliosi nelle trame del loro cuore. Questa è la fede della nostra Madre, questa è la fede di Maria!

Il Cantico della Madonna ci lascia anche intuire il senso compiuto della vicenda di Maria: se la misericordia del Signore è il motore della storia, allora non poteva «conoscere la corruzione del sepolcro colei che ha generato il Signore della vita» (Prefazio). Tutto questo non riguarda solo Maria. Le “grandi cose” fatte in lei dall’Onnipotente ci toccano profondamente, ci parlano del nostro viaggio nella vita, ci ricordano la meta che ci attende: la casa del Padre.

La nostra vita, vista alla luce di Maria assunta in Cielo, non è un vagabondare senza senso, ma è un pellegrinaggio che, pur con tutte le sue incertezze e sofferenze, ha una meta sicura: la casa di nostro Padre, che ci aspetta con amore. E’ bello pensare questo: che noi abbiamo un Padre che ci aspetta con amore, e che anche la nostra Madre Maria è lassù e ci aspetta con amore.

Intanto, mentre trascorre la vita, Dio fa risplendere «per il suo popolo, pellegrino sulla terra, un segno di consolazione e di sicura speranza» (ibid.). Quel segno ha un volto, quel segno ha un nome: il volto luminoso della Madre del Signore, il nome benedetto di Maria, la piena di grazia, perché ha creduto nella parola del Signore: la grande credente! Come membri della Chiesa, siamo destinati a condividere la gloria della nostra Madre, perché, grazie a Dio, anche noi crediamo nel sacrificio di Cristo sulla croce e, mediante il Battesimo, siamo inseriti in tale mistero di salvezza.

Oggi tutti insieme la preghiamo, perché, mentre si snoda il nostro cammino su questa terra, lei rivolga a noi i suoi occhi misericordiosi, ci rischiari la strada, ci indichi la meta, e ci mostri dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del suo seno. E diciamo insieme: O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

(Angelus di Papa Francesco nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria – piazza San Pietro, sabato 15 agosto 2015).

Parti per il cielo, ma non abbandoni la terra

Noi ti rendiamo grazie, Signore, che provvedi a tutto il creato, per questi misteri e, soprattutto, perché hai scelto Maria quale ministra dei tuoi misteri. Ti rendiamo grazie per la tua ineffabile sapienza, per la tua potenza e il tuo amore per gli uomini, perché non solo hai voluto unire a te la nostra natura e in te glorificarla e divinizzarla, ma soprattutto perché non hai ritenuto indegno di prenderti per madre una di noi e di farne la regina dell’universo, del cielo e della terra.

Ti rendiamo grazie, Padre di tutti, perché hai voluto che tua madre diventasse anche nostra madre […] Noi ti rendiamo grazie! Tu hai molto sofferto per noi e hai disposto che anche tua madre patisse tali cose per te e per noi, perché l’onore di essere partecipe della tua passione le preparasse la comunione nella gloria e anche perché, ricordando le sofferenze patite per noi, si dedicasse con ancor più sollecitudine alla nostra salvezza e mantenesse integro il suo amore verso di noi non solo a motivo della partecipazione alla nostra natura, ma anche a ricordo di tutto quello che nella sua vita ha fatto per noi. […]

Noi rendiamo grazie anche a te, Signora, per le tribolazioni e le sofferenze che hai patito per noi. Per te non cantiamo inni funebri, ma canti nuziali; non facciamo il lamento per la tua partenza, ma cantiamo di gioia perché entri nel cielo. Parti per il cielo, ma non abbandoni la terra; liberata dalle miserie di questa terra e assunta nella felicità ineffabile e infinita, non dimentichi la miseria della nostra condizione, ma ancor più ti ricordi di noi e ti mostri sollecita per le nostre tribolazioni. Non ci hai reso doppiamente orfani, ma hai dissolto il nostro stato di orfani e, insieme a te, ci hai reso propizio il figlio tuo e il Padre nostro e con lui ci riconcili.

Ora sei costituita regina della destra del Re, circondata da altre splendide regine (cfr. 5 45,10.15), cioè dalle anime vergini e regali, con una veste tessuta d’oro dallo Spirito, avvolta dal manto regale della tua dignità, delle tue molteplici virtù e dei tuoi carismi. Ora tu ricevi dalle mani del figlio tuo e Dio tuo il diadema della grazia, lo scettro del regno, la cintura e la porpora, cioè un potere universale e una luce che rifulge da tutta la persona e dalla tua divinizzazione.

(GIOVANNI GEOMETRA, Omelia sulla Dormizione 59-61, in A. WENGER, L’Assomption de la Très Sainte Vierge dans la tradition byzantine du VI au X siecle, Paris, 1955, pp. 391-394).

La festa dell’Assunta è un giorno di gioia

Dio ha vinto. L’amore ha vinto. Ha vinto la vita. Si è mostrato che l’amore è più forte della morte. Che Dio ha la vera forza e la sua forza è bontà e amore. Maria è assunta in cielo in corpo e anima: anche per il corpo c’è posto in Dio. Il cielo non è più per noi una sfera molto lontana e sconosciuta. Nel cielo abbiamo una madre. E la Madre di Dio, la Madre del Figlio di Dio, è la nostra Madre. Egli stesso lo ha detto. Ne ha fatto la nostra Madre, quando ha detto al discepolo e a tutti noi: “Ecco la tua Madre!” Nel cielo abbiamo una Madre. Il cielo è aperto, il cielo ha un cuore. Nel Vangelo abbiamo sentito il Magnificat, questa grande poesia venuta dalle labbra, anzi dal cuore di Maria, ispirata dallo Spirito Santo. In questo canto meraviglioso si riflette tutta l’anima, tutta la personalità di Maria. Possiamo dire che questo suo canto è un ritratto, una vera icona di Maria, nella quale possiamo vederla proprio così com’è. Vorrei rilevare solo due punti di questo grande canto. Esso comincia con la parola “Magnificat”: la mia anima “magnifica” il Signore, cioè “proclama grande” il Signore. Maria desidera che Dio sia grande nel mondo, sia grande nella sua vita, sia presente tra tutti noi. Non ha paura che Dio possa essere un “concorrente” nella nostra vita, che possa toglierci qualcosa della nostra libertà, del nostro spazio vitale con la sua grandezza. Ella sa che, se Dio è grande, anche noi siamo grandi. La nostra vita non viene oppressa, ma viene elevata e allargata: proprio allora diventa grande nello splendore di Dio. Il fatto che i nostri progenitori pensassero il contrario fu il nucleo del peccato originale. Temevano che, se Dio fosse stato troppo grande, avrebbe tolto qualcosa alla loro vita. Pensavano di dover accantonare Dio per avere spazio per loro stessi. Questa è stata anche la grande tentazione dell’epoca moderna, degli ultimi tre-quattro secoli. Sempre più si è pensato ed anche si è detto: “Ma questo Dio non ci lascia la nostra libertà, rende stretto lo spazio della nostra vita con tutti i suoi comandamenti. Dio deve dunque scomparire; vogliamo essere autonomi, indipendenti. Senza questo Dio noi stessi saremo dei, facendo quel che vogliamo noi”. Era questo il pensiero anche del figlio prodigo, il quale non capì che, proprio per il fatto di essere nella casa del padre, era “libero”. Andò via in paesi lontani e consumò la sostanza della sua vita. Alla fine capì che, proprio per essersi allontanato dal padre, invece che libero, era divenuto schiavo; capì che solo ritornando alla casa del padre avrebbe potuto essere libero davvero, in tutta la bellezza della vita. E’ così anche nell’epoca moderna. Prima si pensava e si credeva che, accantonando Dio ed essendo noi autonomi, seguendo solo le nostre idee, la nostra volontà, saremmo divenuti realmente liberi, potendo fare quanto volevamo senza che nessun altro potesse darci alcun ordine. Ma dove scompare Dio, l’uomo non diventa più grande; perde anzi la dignità divina, perde lo splendore di Dio sul suo volto. Alla fine risulta solo il prodotto di un’evoluzione cieca e, come tale, può essere usato e abusato. E’ proprio quanto l’esperienza di questa nostra epoca ha confermato. Solo se Dio è grande, anche l’uomo è grande. Con Maria dobbiamo cominciare a capire che è così. Non dobbiamo allontanarci da Dio, ma rendere presente Dio; far sì che Egli sia grande nella nostra vita; così anche noi diventiamo divini; tutto lo splendore della dignità divina è allora nostro. Applichiamo questo alla nostra vita. E’ importante che Dio sia grande tra di noi, nella vita pubblica e nella vita privata. Nella vita pubblica, è importante che Dio sia presente, ad esempio, mediante la Croce negli edifici pubblici, che Dio sia presente nella nostra vita comune, perché solo se Dio è presente abbiamo un orientamento, una strada comune; altrimenti i contrasti diventano inconciliabili, non essendoci più il riconoscimento della comune dignità. Rendiamo Dio grande nella vita pubblica e nella vita privata. Ciò vuol dire fare spazio ogni giorno a Dio nella nostra vita, cominciando dal mattino con la preghiera, e poi dando tempo a Dio, dando la domenica a Dio. Non perdiamo il nostro tempo libero se lo offriamo a Dio. Se Dio entra nel nostro tempo, tutto il tempo diventa più grande, più ampio, più ricco. Una seconda osservazione. Questa poesia di Maria – il Magnificat – è tutta originale; tuttavia è, nello stesso tempo, un “tessuto” fatto totalmente di “fili” dell’Antico Testamento, fatto di parola di Dio. E così vediamo che Maria era, per così dire, “a casa” nella parola di Dio, viveva della parola di Dio, era penetrata dalla parola di Dio. Nella misura in cui parlava con le parole di Dio, pensava con le parole di Dio, i suoi pensieri erano i pensieri di Dio, le sue parole le parole di Dio. Era penetrata dalla luce divina e perciò era così splendida, così buona, così raggiante di amore e di bontà. Maria vive della parola di Dio, è pervasa dalla parola di Dio. E questo essere immersa nella parola di Dio, questo essere totalmente familiare con la parola di Dio le dà poi anche la luce interiore della sapienza. Chi pensa con Dio pensa bene, e chi parla con Dio parla bene. Ha criteri di giudizio validi per tutte le cose del mondo. Diventa sapiente, saggio e, nello stesso tempo, buono; diventa anche forte e coraggioso, con la forza di Dio che resiste al male e promuove il bene nel mondo. E, così, Maria parla con noi, parla a noi, ci invita a conoscere la parola di Dio, ad amare la parola di Dio, a vivere con la parola di Dio, a pensare con la parola di Dio. E possiamo farlo in diversissimi modi: leggendo la Sacra Scrittura, soprattutto partecipando alla Liturgia, nella quale nel corso dell’anno la Santa Chiesa ci apre dinanzi tutto il libro della Sacra Scrittura. Lo apre alla nostra vita e lo rende presente nella nostra vita. Ma penso anche al “Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica”, che recentemente abbiamo pubblicato, nel quale la parola di Dio è applicata alla nostra vita, interpreta la realtà della nostra vita, ci aiuta ad entrare nel grande “tempio” della parola di Dio, ad imparare ad amarla e ad essere, come Maria, penetrati da questa parola. Così la vita diventa luminosa e abbiamo il criterio in base al quale giudicare, riceviamo bontà e forza nello stesso momento. Maria è assunta in corpo e anima nella gloria del cielo e con Dio e in Dio è regina del cielo e della terra. E’ forse così lontana da noi? E’ vero il contrario. Proprio perché è con Dio e in Dio, è vicinissima ad ognuno di noi. Quando era in terra poteva essere vicina solo ad alcune persone. Essendo in Dio, che è vicino a noi, anzi che è “interiore” a noi tutti, Maria partecipa a questa vicinanza di Dio. Essendo in Dio e con Dio, è vicina ad ognuno di noi, conosce il nostro cuore, può sentire le nostre preghiere, può aiutarci con la sua bontà materna e ci è data – come è detto dal Signore – proprio come “madre”, alla quale possiamo rivolgerci in ogni momento. Ella ci ascolta sempre, ci è sempre vicina, ed essendo Madre del Figlio, partecipa del potere del Figlio, della sua bontà. Possiamo sempre affidare tutta la nostra vita a questa Madre, che non è lontana da nessuno di noi. Ringraziamo, in questo giorno di festa, il Signore per il dono della Madre e preghiamo Maria, perché ci aiuti a trovare la giusta strada ogni giorno. Amen.

(Omelia del Santo Padre Benedetto XVI, lunedì 15 agosto 2005, Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria).

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.

– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.

—

– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia,Milano, Vita e Pensiero, 2012.

– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.

—

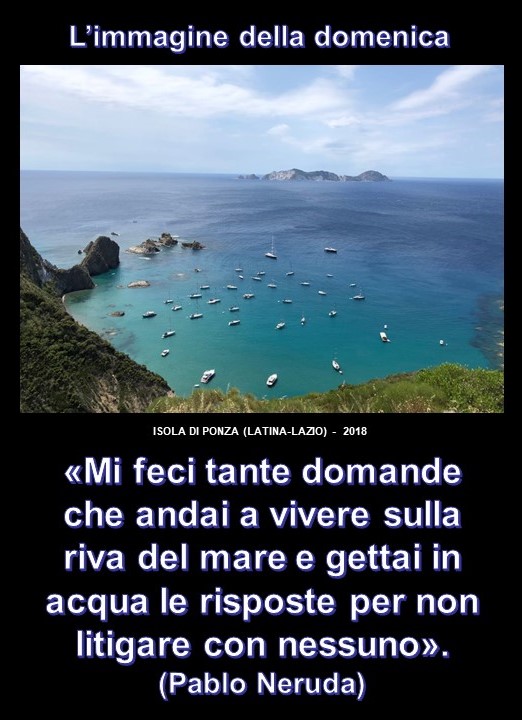

– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.