Prima lettura: Ezechiele 17,22-24

Così dice il Signore Dio: «Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente; lo pianterò sul monte alto d’Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all’ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso, faccio seccare l’albero verde e germogliare l’albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò». |

- Questo brano dallo stile poetico conclude un oracolo di minaccia rivolto contro il re Sedecia (598-587 a.C.), re di Giuda e di Gerusalemme, oracolo che risale probabilmente a epoca anteriore al 589 e spiega il motivo per cui il re, avendo infranto il suo patto, ha fatto «bancarotta», totale fallimento nella sua politica. Ma di fatto la minaccia (17,1-21) si risolve in una prospettiva di salvezza: l’una e l’altra si corrispondono simmetricamente, come immagini speculari.

Parola di minaccia e parola di salvezza sono presentate tramite un’allegoria: l’immagine dell’albero. Simbolo antichissimo quello dell’albero: esso rappresenta il mondo (albero del mondo), le divinità (piante verdi sulle alture cultuali condannate dai profeti), la vita (vedi l’albero della vita in Gen 2), l’uomo stesso («albero piantato lungo corsi d’acque», Sal 1,3: Ger 17), il re (Dan 4), il potere (Gdc 9,7-13; 2 Re 14,9), ecc.

Nella parola di salvezza, il Signore si comporta come un contadino o giardiniere: dalla cima di un albero molto vecchio (un cedro che simboleggia la dinastia di Davide) coglie un ramoscello e lo innesta su una pianta più giovane. Dio «giardiniere» è immagine del Dio creatore («piantò un giardino in Eden», Gen 2,8). L’allegoria esprime così la realtà della fine e della continuità: fine, in quanto l’antica dinastia non ci sarà più; continuità, in quanto essa sopravvivrà, anche se sotto altra forma, nel nuovo virgulto.

Il cedro si trova su di un alto monte, vale a dire — al tempo stesso — il mondo ed il colle di Sion, stagliandosi al di sopra di tutti gli altri alberi, nel senso che è più grande e nobile di tutte le altre famiglie regali del mondo (vv. 22-24).

Questo albero inoltre avrà dimensioni tali, da offrire spazio vitale («ombra») e alimento a molti altri esseri viventi (v. 23 ). È un bel tratto allegorico, che ritroveremo nel vangelo odierno, lì dove il Regno di Dio è paragonato al grande albero annunciato nella parola di salvezza del profeta Ezechiele.

Seconda lettura: 2Corinzi 5,6-10

| Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo – camminiamo infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. |

- Questa lettura ha grande importanza riguardo all’esistenza cristiana, in quanto espone il rapporto tra questa vita temporale e la vita eterna presso Dio.

— Lungi dal nostro Signore e Redentore, siamo come non «a casa» (v. 6). È il famoso tema di questa vita come esilio. Non siamo ancora nella nostra esistenza vera, piena, quella che ci conviene del tutto. Segno di ciò è la morte: un giorno dovremo lasciare questa dimora provvisoria e partire, metterci in viaggio per quella eterna. Questa situazione di esilio però non ci angoscia, ma la viviamo nella fiducia del Redentore (vv. 6-8).

— Noi adesso viviamo nella fede, non nell’evidenza della visione (v.7). Il divario e la tensione tra il credere adesso e giungere allora alla visione presso Dio (v. 7) sono fondamentali sia per Paolo che per noi.

Siamo ancora in cammino verso la visione! Siamo orientati e guidati da un anelito verso la visione di Dio (v. 8). Il «vedere Dio» sarà come un abitare, un «essere a casa»: lì noi saremo completamente noi stessi, senza alcuna alienazione.

— Finché ci troviamo in questo stato, siamo responsabili davanti al Cristo (vv. 9-10), giacché dovremo rendere conto della nostra vita vissuta nel tempo. Paolo ci mostra come azione e contemplazione sono tra loro indissociabili: proprio perché ci prepariamo alla visione finale di Dio, il nostro agire quaggiù sulla terra assume un grande peso. Accederemo infatti alla presenza di Dio come coloro i quali avranno vissuto la loro vita sulla terra in conformità o in contrasto col Cristo.

Vangelo: Marco 4,26-34

| In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. |

Esegesi

Fino al cap. 3, il vangelo di Marco mostra principalmente gli spostamenti continui di Gesù, caratterizzati dall’annuncio del regno di Dio (1,15) e dai molteplici prodigi che ne danno conferma. Questo ministero itinerante culmina con la dichiarazione di Gesù relativa ai suoi «parenti»: «Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre» (3,35).

Nel cap. 4 è come se Gesù si fermasse, e facesse il punto sulla sorte del suo annuncio accolto dai discepoli e dalla gente. Su questo tema vertono le parabole del seminatore (4,1-9) con relativa spiegazione ai discepoli (vv. 13-20), e due parabole del regno, che ne descrivono il misterioso dinamismo: il seme che cresce da solo (vv. 26-29) ed il grano di senape (vv. 30-34). Il vangelo odierno comprende appunto queste due ultime parabole.

a) Nella prima parabola (contenuta soltanto nel vangelo di Marco) il significato centrale è costituito dal punto più impressionante, ossia dal contrasto tra la crescita incessante del piccolo seme nella terra e l’attesa «inerte» da parte dell’uomo. Ma occorre evidenziare due elementi: primo, attesa inattiva e ignara dell’uomo («come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa…», v. 26) non vuole inculcare apatia e disinteresse, ma sottolineare semplicemente la verità che la crescita del seme è dono di Dio, frutto della sua grazia, perciò non dipende dall’uomo; secondo, il riferimento alla mietitura (v. 29) evidenzia che, come per il seminatore è certo il tempo della raccolta , così Dio con certezza farà arrivare, alla fine del mondo, l’ora della pienezza del suo regno. L’avvenuto inizio rimanda con sicurezza da un compimento, progettato da Dio e non dall’uomo.

b) Quanto alla seconda parabola (presente anche in Matteo e Luca), essa fa perno su di un altro sorprendente contrasto: il divario tra l’inizio estremamente minuscolo (proverbiale piccolezza del granello di senapa) la crescita enorme ed inattesa dello stesso, al punto da offrire nutrimento ed ombra anche a molti uccelli. Così come è espressa, la parabola potrebbe significare o che la sovranità di Gesù (inizialmente nascosta e limitata a pochi) si estenderà ad un orizzonte che abbraccia tutti gli uomini, oppure che l’attuale sparuto gruppo di discepoli alla fine dei tempi, per la potenza di Dio, si ingrandirà al punto da accogliere tutta quanta l’umanità. Anche qui l’accento cade sul fatto che i risultati non dipendono né dall’impegno né dalle capacità degli uomini, ma in definitiva sono frutto della potenza di Dio.

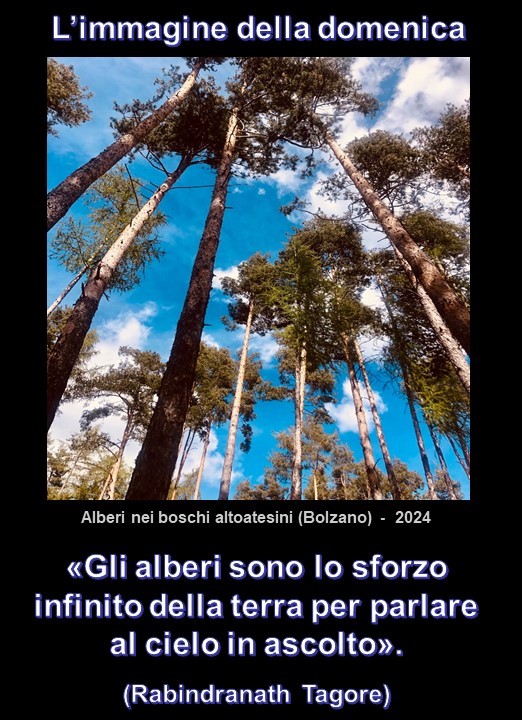

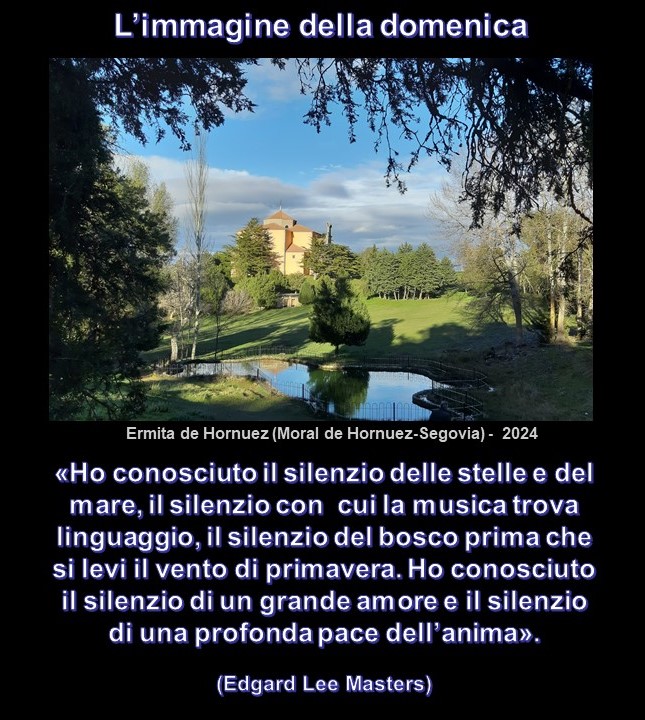

L’immagine della domenica

«Ho conosciuto il silenzio delle stelle e del mare, il silenzio con cui la musica trova linguaggio, il silenzio del bosco prima che si levi il vento di primavera. Ho conosciuto il silenzio di un grande amore e il silenzio di una profonda pace dell’anima».

(Edgard Lee Masters)

Meditazione

Ezechiele parla dell’azione di Dio con linguaggio allegorico e Marco parla del Regno di Dio con linguaggio parabolico. L’azione di Dio può essere detta, o meglio, evocata, mediante un linguaggio che parla di inizi modesti, anzi, pressoché invisibili, ma destinati a uno sviluppo futuro rigoglioso e grandioso.

«Come rassomiglieremo il Regno di Dio? O In quale parabola lo metteremo?». Così, letteralmente, dice Mc 4,30. Ovvero, come parlare del Regno di Dio? Che linguaggio adottare per annunciare il Vangelo? Gesù utilizza un linguaggio parabolico, sapienziale, concreto, non astratto, non dogmatico, né teologico. Un linguaggio narrativo aderente al reale. Gesù parla di Dio narrando storie di re e di pescatori, di seminatori e di contadini. Un linguaggio profondamente umano, semplice, comprensibile, che attua una comunicazione aperta, inglobante e non escludente. Come noi, oggi, parliamo delle «cose del Padre»? Come far diventare buona comunicazione la buona notizia del Vangelo, se non lasciando alla Parola di Dio la sua forza di evocazione del mistero e di coinvolgimento del destinatario? Il Vangelo chiede di essere annunciato non come sapere chiuso che esprime la sapienza di chi lo predica o come dottrina che manifesta un Dio inaccessibile, ma come offerta di vita e di relazione per chi lo ascolta. Come benedizione. Altrimenti si rischia di soffocare la buona notizia con una cattiva comunicazione: annunciare il Vangelo «contro», piegarlo a precomprensioni parziali, edulcorarne le esigenze, dimenticarne la dimensione di perdono e di misericordia.

Alla luce della parabola del seminatore (cfr. Mc 4,1-20) in cui si afferma che «il seminatore semina la Parola» (Mc 4,14), si comprende che Gesù qui sta parlando dell’efficacia della Parola di Dio. Il seme seminato germoglia e completa la sua crescita senza intervento del seminatore (cfr. Mc 4,27-28). Ma di quale efficacia si tratta? Ora, l’efficacia della Parola, così spesso affermata nelle Scritture (cfr. Is 55,10-11; Eb 4,12), non va intesa in senso mondano e pensata come misurabile in termini quantitativi: la Parola di Dio è sempre «la parola della croce» (1Cor 1,18) e la sua efficacia è dello stesso ordine dell’efficacia salvifica della croce: potenza di vita celata nell’impotenza di un crocifisso. Esattamente come il Regno di Dio che è simile a un seme gettato e che deve essere sepolto nella terra per germinare. Del resto, il seme, simbolo della Parola di Dio e del Regno di Dio, non è anche segno di Cristo stesso e della sua Pasqua, della sua morte e della sua resurrezione? «Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore produce molto frutto» (Gv 12,24). Caduta nel cuore di un uomo, la Parola di Dio deve rimanervi, essere interiorizzata, ascoltata sempre di nuovo con perseveranza, deve essere fatta regnare sulle tante altre parole che distraggono dall’essenziale, fino a divenire principio di discernimento e di azione, dunque di carità, di misericordia, di perdono, di giustizia, di verità. E l’uomo che avrà coltivato così nel proprio cuore la Parola di Dio sarà da essa rigenerato e ne mostrerà l’efficacia nel suo stesso vivere, senza esibizionismi, «come, egli stesso non lo sa».

Spesso le parabole che Gesù narra sono seguite dall’incomprensione degli uditori e dalle spiegazioni che Gesù fornisce ai suoi discepoli (cfr. Mc 4,34). In effetti, il linguaggio semplice delle parabole rivela mentre cela, e richiede un’intelligenza umile e non arrogante, una sapienza, una capacità di cogliere in unità la terra di cui narrano le parabole e il cielo a cui alludono. L’intelligenza del mistero non va confusa con la conoscenza e ancor meno con l’informazione, ma si situa sul piano della sapienza. E la sapienza, etimologicamente, abbraccia in sé tanto il sapere, quanto il sapore, tanto la mente quanto il palato, tanto lo spirito quanto il corpo. Un’intelligenza capace di gratitudine è aperta al dono perché il mistero del Regno non è conquista degli intellettuali, ma dono accolto dai semplici e dai piccoli (cfr. Mt 11,25).

Preghiere e racconti

La possibilità della fede

“Aumenta la nostra fede!” A questa richiesta degli Apostoli – voce di tutti coloro che sono alla ricerca di Dio con umiltà e desiderio – Gesù risponde così: “Se avrete fede pari a un granellino di senapa, direte a questo monte: ‘spostati da qui a là’, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile”(Matteo 17,20). Credere non è anzitutto assentire a una dimostrazione chiara o a un progetto privo di incognite: non si crede a qualcosa che si possa possedere e gestire a propria sicurezza e piacimento. Credere è fidarsi di qualcuno, assentire alla chiamata dello straniero che invita, rimettere la propria vita nelle mani di un altro, perché sia lui a esserne l’unico, vero Signore. Crede chi si lascia far prigioniero dell’invisibile Dio, chi accetta di essere posseduto da lui nell’ascolto obbediente e nella docilità del più profondo di sé. Fede è resa, consegna, abbandono, accoglienza di Dio, che per primo ci cerca e si dona; non possesso, garanzia o sicurezza umane. Credere, allora, non è evitare lo scandalo, fuggire il rischio, avanzare nella serena luminosità del giorno: si crede non nonostante lo scandalo e il rischio, ma proprio sfidati da essi e in essi. “Credere significa stare sull’orlo dell’abisso oscuro, e udire una voce che grida: gèttati, ti prenderò fra le mie braccia!” (Søren Kierkegaard). Eppure, credere non è un atto irragionevole. È anzi proprio sull’orlo di quell’abisso che le domande inquietanti impegnano il ragionamento: se invece di braccia accoglienti ci fossero soltanto rocce laceranti? E se oltre il buio ci fosse ancora nient’altro che il buio? Credere è sopportare il peso di queste domande: non pretendere segni, ma offrire segni d’amore all’invisibile amante che chiama.

(Bruno FORTE, Lettera ai ricercatori di Dio, EDB, Bologna, 2009, 27-28)

Dio, seminatore che non si stanca mai di noi

Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno. L’infinito di Dio raccontato da un minuscolo seme, il futuro nella freschezza di un germoglio di senape. Accade nel Regno di Dio come quando un uomo semina. Il Regno accade perché Dio è l’instancabile seminatore, che non è stanco di noi, che ogni giorno esce a immettere nell’universo le sue energie in forme seminali, germinali, come un nuovo giardino dell’Eden che sta a noi custodire e coltivare. E nessun uomo o donna che siano privi dei suoi germi di vita, nessuno troppo lontano dalla sua mano.

Che dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Gesù sottolinea un miracolo infinito di cui non ci stupiamo più: alla sera vedi un bocciolo, il giorno dopo si è aperto un fiore. Senza alcun intervento esterno. Qui affonda la radice della grande fiducia di chi crede: le cose di Dio, l’intera creazione, il bene crescono e fioriscono per una misteriosa forza interna, che è da Dio. Nonostante le nostre resistenze e distrazioni, nel mondo e nel cuore il seme di Dio germoglia e si arrampica verso la luce.

La seconda parabola mostra la sproporzione tra il granello di senapa, il più piccolo di tutti i semi, e il grande albero che ne nascerà. Senza voli retorici: il granello non salverà il mondo. Noi non salveremo il mondo. Ma, dice Gesù, gli uccelli verranno e vi faranno il nido. All’ombra del tuo albero grande accorreranno in molti, all’ombra della tua vita verranno per riprendere fiato, trovare ristoro, fare il nido: immagine della vita che riparte e vince. «Se tu hai aiutato anche uno solo a stare un po’ meglio, la tua vita si è realizzata» (Papa Francesco).

La parabola del granello di senape racconta la preferenza di Dio per i mezzi poveri; dice che il suo Regno cresce per la misteriosa forza segreta delle cose buone, per l’energia propria della bellezza, della tenerezza, della verità, della bontà. Mentre il nemico semina morte, noi come contadini pazienti e intelligenti seminiamo buon grano; noi come campo di Dio continuiamo ad accogliere e custodire i semi dello Spirito, nonostante l’imperversare di tutti gli erodi dentro e fuori di noi. Un seme deposto dal vento nelle fenditure di una muraglia è capace di viverci; è capace, con la punta fragilissima del suo germoglio, di aprirsi una strada nel duro dell’asfalto. Gesù sa di aver immesso nel mondo un germe di bontà divina che, con il suo assedio dolce e implacabile, spezzerà la crosta arida di tutte le epoche, per riportarvi sentori di primavera, di vita fiorita, di mietiture. Tutta la nostra fiducia è in questo: Dio è all’opera in seno alla storia e in me, in alto silenzio e con piccole cose.

(Ermes Ronchi)

Così è il regno di Dio

Piccola realtà, ma che ha in sé una potenza misteriosa, silenziosa, irresistibile ed efficace, che si dilata senza che noi facciamo nulla. Il contadino non può fare davvero nulla: deve solo seminare il seme nella terra, ma poi sia che lui dorma sia che si alzi di notte per controllare ciò che accade, la crescita non dipende più da lui. Dopo il tempo pasquale e le due domeniche del tempo Ordinario sulle quali sono state innestate due feste teologiche, quella della Trinità di Dio e quella del Corpo e Sangue di Cristo, la chiesa ci fa riprendere la lettura del vangelo secondo Marco, quello proprio del ciclo liturgico B. Nel vangelo più antico Gesù pronuncia un discorso in parabole come insegnamento rivolto ai discepoli che ha chiamato alla sua sequela e alle folle che ascoltano la sua predicazione del Regno veniente (cf. Mc 4,1-34). Le parabole sono un linguaggio enigmatico che diventa però “mistero” (Mc 4,11) per chi segue Gesù e in qualche modo entra nella sua intimità, fino a trovarsi in uno spazio che può essere definito da Gesù stesso, “dentro” (cf. Mc 3,31-32; 4,11). Nello stesso tempo, le parabole sono da lui dette in modo che gli ascoltatori cambino il loro modo di pensare. Esse, infatti, contengono sempre un messaggio di contro-cultura, correggono ciò che tutti pensano o sono portati a pensare, e di conseguenza sono annuncio di qualcosa di nuovo: una novità apportata da Gesù non a livello di idee, ma come qualcosa che cambia il modo di vivere, di sentire, di giudicare e di operare.

Gesù era un uomo che innanzitutto sapeva vedere: vedeva, osservava, contemplava tutto ciò che gli era intorno e tutti quelli che gli si avvicinavano e che egli avvicinava a sé. In lui la consapevolezza e l’adesione alla realtà erano sempre in esercizio, sicché poteva poi pensare. Di più, potremmo dire che il suo pensare davanti al Padre e alla sua volontà era un pregare che gli permetteva di immaginare racconti e situazioni, quelli che narrava nelle parabole. Nella nostra pericope Gesù, dopo aver pronunciato la parabola del seminatore, spiegata in seguito ai soli discepoli (cf. Mc 4,1-20) e i due brevi detti sulla lampada “che viene” e sulla misura dell’ascolto (cf. Mc 4,21-25), narra altre due parabole. Egli afferma che “così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa”. Gesù ci parla ancora del seme, un elemento che lo intrigava e sul quale aveva molto meditato. Il seme è sempre qualcosa che resta dal raccolto precedente, è il frutto di una pianta che, raccolto, secca e sembra morto. Ma se il seme cade, se è gettato sotto terra, allora nella terra intrisa di acqua marcisce, visibilmente si disfa e muore; in realtà, però, genera vita, che diventa una pianta e che apparirà infine addirittura come una moltiplicazione e una trasformazione del seme stesso, attraverso frutti abbondanti. Il seme è adatto per rappresentare la dinamica dell’enigma che diventa mistero, ed è per questo che Gesù ricorre più volte a questa immagine, la più presente nelle parabole da lui create.

La venuta del regno di Dio, il suo apparire, è dunque paragonato al processo agricolo che ogni contadino conosce bene, anzi che vive con attenzione e premura: semina, nascita del grano, crescita, formazione della spiga e maturazione. Di fronte a tale sviluppo, occorre meravigliarsi, guardando alla potenza, alla forza presente in quel piccolo seme secco, che sembra addirittura niente. Così è il regno di Dio: piccola realtà, ma che ha in sé una potenza misteriosa, silenziosa, irresistibile ed efficace, che si dilata senza che noi facciamo nulla.

Di fronte a questa realtà, il contadino non può fare davvero nulla: deve solo seminare il seme nella terra, ma poi sia che lui dorma sia che si alzi di notte per controllare ciò che accade, la crescita non dipende più da lui. Anzi, se il contadino volesse misurare la crescita e andasse a verificare cosa accade al seme sotto terra, minaccerebbe fortemente la nascita e la vita del germoglio.

Ecco allora l’insegnamento di Gesù: occorre meravigliarsi del regno che si dilata sempre di più, anche quando noi non ce ne accorgiamo, e di conseguenza occorre avere fiducia nel seme e nella sua forza. E il seme è la parola che, seminata dal predicatore, darà frutto anche se lui non se ne accorge né può verificare il processo: di questo deve essere certo!

Nessuna ansia pastorale, ma solo sollecitudine e attesa; nessuna angoscia di essere sterili nel predicare: se il seme è buono, se la parola predicata è parola di Dio e non del predicatore, essa darà frutto in modo anche invisibile. Questa la certezza del “seminatore” credente e consapevole di ciò che opera: la speranza della mietitura e del raccolto non può essere messa in discussione.

Segue un’altra parabola, sempre sul seme, ma questa volta su un seme di senape. Gesù è veramente un uomo intelligente e sapiente, e anche in questa parabola le sue parole mostrano come egli non fosse mai distratto, ma tutto e tutti vedesse e pensasse. Egli sa bene che il chicco di senape è tra i semi più minuscoli, non più grande di un granello di sale; eppure anch’esso, se seminato in terra, diventa un albero che si impone. Sembra impossibile che da un seme così minuscolo possa derivare un albero tanto rigoglioso: anche qui c’è dunque da stupirsi, da meravigliarsi! Eppure proprio ciò che ai nostri occhi è piccolo, può avere una forza impensabile per noi umani… Ecco, infatti, che il seme di senape sotto terra marcisce, germoglia, poi spunta e cresce fino a essere un arbusto sulle cui fronde gli uccelli possono fare il nido. Qui Gesù allude certamente a quell’albero intravisto da Daniele, simbolo del regno universale di Dio (cf. Dn 4,6-9.17-19). Sì, anche questa parabola vuole comunicarci qualcosa di decisivo: la parola di Dio che ci è stata donata può sembrare piccola cosa, rivestita com’è di parola umana, fragile e debole, messa in bocca a uomini e donne poveri, non intellettuali, non saggi secondo il mondo (cf. 1Cor 1,26). Eppure quando essa è seminata e predicata da loro, proprio perché è parola di Dio contenuta in parole umane, è feconda e può crescere come un albero capace di accogliere tante creature.

Queste parabole ci devono interrogare sulla nostra consapevolezza della parola di Dio che ci è data e che noi dobbiamo seminare, sulla nostra visione del Regno come realtà di piccoli e di poveri, realtà di un “piccolo gregge” (Lc 12,32), che può divenire una raccolta delle genti del mondo intero, in cammino verso il regno di Dio veniente per tutti. Ma pensiamoci un momento: chi pronunciava queste parabole era un oscuro laico di Galilea, non sacerdote e neppure rabbino formatosi in qualche scuola riconosciuta a Gerusalemme o lungo il lago di Galilea. E con lui c’era una comunità itinerante che lo seguiva: una dozzina di uomini e poche donne senza cultura; una realtà piccola e oscura ma significativa. Allora, perché avere timore di essere noi cristiani una minoranza oggi nel mondo? Basta che siamo significativi, cioè che crediamo alla potenza della parola di Dio, che la seminiamo con umiltà e molta pace, senza angoscia né frenetica attesa di vedere i risultati…

(Enzo Bianchi)

E il piccolo seme, là sotto, moriva di gioia

«…quando il piccolo seme ruzzolò dalle mani del vecchio contadino in mezzo ai grossi grani di frumento echeggiò tra le zolle una risata impercettibile. Chissà com’era capitato lì quel semino ridicolo! Neppure le vecchie erbe del fossato lo conoscevano. L’avena, già alta, propalò al vento il suo parere: “Divento gialla se ne uscirà una fogliolina sola”.

Il piccolo seme si sentì avvilito da quelle voci di disprezzo, che il vento sparpagliava dappertutto; ma non si rattrappì, né si rassegnò ad essere soltanto un piccolo seme nero per sempre. Qualcosa doveva esser pure capace di fare! Sognò di crescere alto fino a sovrastare anche il granoturco…”Chissà se l’avena diventerà gialla per davvero”, pensò. Voleva riuscirci a tutti i costi! Lasciò che i grossi semi di frumento si crogiolassero pigramente a deriderlo; egli affondò subito le radici nel terreno umido e succoso… Fu un inverno faticosissimo per lui. Venne l’estate ed i viandanti additavano meravigliati una pianta alta e vasta, dominante sulla distesa del grano.

Passò anche il Signore, la vide, indovinò l’enorme fatica del piccolo seme nell’inverno e volle premiare con una sua parola la sua fiducia in se stesso: “Guardate il seme di senapa, è il più piccolo dei semi, eppure cresce come un albero, sì che i passeri si abbandonano sicuri sui rami robusti”. E il piccolo seme, là sotto, moriva di gioia ».

Grande albero e piccolissimo grano

«[Nella Chiesa esiste] La tentazione di cercare subito il grande successo, di cercare i grandi numeri. E questo non è il metodo di Dio. Per il regno di Dio vale sempre la parabola del grano di senape (cf. Mc 4,31-32). Il Regno di Dio ricomincia sempre di nuovo sotto questo segno. Noi o viviamo troppo nella sicurezza del grande albero già esistente o nell’impazienza di avere un albero più grande, più vitale. Dobbiamo invece accettare il mistero che la Chiesa è nello stesso tempo grande albero e piccolissimo grano».

(J. RATZINGER, La nuova evangelizzazione in Divinarum Rerum Notitia. Studi in onore del Card. Walter Kasper, Roma, Studium, 2001, 506).

Il seme delle domande

Dio mio, sono venuto con il seme delle domande!

Le seminai e non fiorirono.

Dio mio, sono arrivato con le corolle delle risposte,

ma il vento non le sfoglia!

Dio mio, sono Lazzaro!

Piena d’aurora, la mia tomba

dà al mio carro neri puledri.

Dio mio, resterò senza domanda e con risposta

vedendo i rami muoversi!

(F. García Lorca)

Il seme e il frutto

Prendi un seme di girasole e piantalo nella terra

nel grembo materno

e aspetta devotamente: esso comincia a lottare,

un piccolo stelo si drizza allo splendore del sole

cresce, diventa grande e forte

abbraccia con la corona verde delle sue foglie

finché tutto intero splende al sole

diventa gemma e fiorisce un fiore.

E nella fioritura, seme dopo seme,

c’è, mille volte tanto, l’essenza futura.

E tu pianti nuovamente i mille semi,

e sarà lo stesso spettacolo, la stessa parabola.

Affonda l’anima nelle mille fioriture dei mille e mille germogli

abbracciando tutto, e poi guardando all’indietro

guida verso casa i pensieri e pensa:

tutto ciò era nel primo seme.

(Christian Morgenstern)

La determinazione del tempo del Regno: una spiegazione

Il Regno di Dio è come un seme posto nella terra, che raggiungerà certe fasi della crescita in modo graduale, giungendo a ciascuna fase solo al momento giusto e con il passare del tempo.

Letteralmente, sappiamo che i Regno di Dio è un invito da parte di Dio e un atto di accettazione da parte del genere umano. L’invito è esteso in una serie di richieste e di eventi, come quando, nella nostra cultura, un giovane invita una donna a condividere la sua vita. C’è il primo appuntamento, l’invito ad un rapporto speciale ed esclusivo (“fare coppia fissa”), la proposta di matrimonio e il periodo di fidanzamento; infine ci sono i voti e il rito del matrimonio. Similmente, attraverso Gesù Dio ha esteso a noi non uno bensì una serie di progressivi inviti, chiamandoci in modo sempre più profondo ad un’intimità con lui. […]

Il Regno di Dio, dunque, è un invito divino che ci chiede di entrare, di dire “sì” e di partecipare al piano di condivisione di Dio.

(J. POWELL, Perché ho paura di essere pienamente me stesso, Milano, Gribaudi, 2002, 165, 167).

Rinnega se stesso chi ama se stesso

Che cosa significano le parole: «Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua»? (Mt 16,24). Comprendiamo che cosa vuol dire: «Prenda la sua croce»; significa: «Sopporti la sua tribolazione»; prenda equivale a porti, sopporti. Vuol dire: «Riceva pazientemente tutto ciò che soffre a causa mia. «E mi segua». Dove? Dove sappiamo che se ne è andato lui dopo la risurrezione. Ascese al cielo e siede alla destra del Padre. Qui farà stare anche noi. […] «Rinneghi se stesso».

In che modo si rinnega chi si ama? Questa è una domanda ragionevole, ma umana. L’uomo chiede: «In che modo rinnega se stesso chi ama se stesso?» Ma Dio risponde all’uomo: «Rinnega se stesso chi ama se stesso». Con l’amore di sé, infatti, ci si perde; rinnegandosi, ci si trova. Dice il Signore: «Chi ama la sua vita la perderà» (Gv 12,25). Chi da questo comando sa che cosa chiede, perché sa deliberare colui che sa istruire e sa risanare colui che ha voluto creare. Chi ama, perda. È doloroso perdere ciò che ami, ma anche l’agricoltore perde per un tempo ciò che semina. Trae fuori, sparge, getta a terra, ricopre. Di che cosa ti stupisci? Costui che disprezza il seme, che lo perde è un avaro mietitore. L’inverno e l’estate hanno provato che cosa sia accaduto; la gioia del mietitore ti dimostra l’intento del seminatore.

Dunque chi ama la propria vita, la perderà. Chi cerca che essa dia frutto la semini. Questo è il rinnegamento di sé, per evitare di andare in perdizione a causa di un amore distorto. Non esiste nessuno che non si ami, ma bisogna cercare un amore retto ed evitare quello distorto. Chiunque, abbandonato Dio, avrà amato se stesso e per amore di sé avrà abbandonato Dio, non dimora in sé, ma esce da se stesso. […] Abbandonando Dio e preoccupandoti di te stesso, ti sei allontanato anche da te e stimi ciò che è fuori di te più di te stesso. Torna a te e poi di nuovo, rientrato in te, volgiti verso l’alto, non rimanere in te. Prima ritorna a te dalle cose che sono fuori di sé e poi restituisci te stesso a colui che ti ha fatto e che ti ha cercato quando ti sei perduto, ti ha trovato quando sei fuggito, ti ha convertito a sé quando gli volgevi le spalle. Torna a te, dunque, e va’ a colui che ti ha fatto.

(AGOSTINO DI IPPONA, Discorsi 330,2-3 NBA XXXIII, pp. 818-822).

Piccolo seme

Ho imparato

che non muore

chi lascia dietro di sé

un seme

se c’è qualcuno a custodire

il piccolo seme verde

e a crescerlo nel cuore

sotto un dolore di neve

e a lasciarlo crescere ancora

nel sole senza tramonto dell’amore

finché diventa

un albero grande che da ombra e frutti

e altri semi.

Signore, vorrei lasciargli

un piccolo seme verde

e vorrei, Signore, lasciargli la neve e il sole.

(Preghiere di Mamma e Papa, Gribaudi, Torino, 1989).

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.

– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.

—

– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2002-2003; 2005-2006- .

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. II: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.

– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Anno B, Milano, Vita e Pensiero, 2008.

– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia, Milano, Vita e Pensiero, 2011.

– J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.

—

– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi