Con un po’ di libertà vorrei innanzitutto affidarmi al filo della mia memoria autobiografica. Infatti, studente di teologia alla Pontificia Università Gregoriana, ero anch’io in Piazza San Pietro l’8 dicembre 1965, quando i padri a chiusura del Concilio Vaticano II lanciarono, tra i vari messaggi alle diverse categorie sociali e professionali, queste parole agli artisti:

“Il mondo in cui viviamo ha bisogno di bellezza per non oscurarsi nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che mette la gioia nel cuore degli uomini, è il frutto prezioso che resiste all’usura del tempo, che unisce le generazioni e le congiunge nell’ammirazione. E ciò grazie alle vostre mani”.

Alle spalle di quel momento solenne c’era un altro evento che l’anno prima avevo seguito solo dall’esterno, vedendo alcune figure importanti della cultura (ho ancor oggi in mente il profilo scavato di Eduardo De Filippo…) che uscivano dalla Cappella Sistina. Là erano stati convocati il 7 maggio 1964 da Paolo VI, che a loro aveva rivolto un appassionato discorso nel quale proponeva di ristabilire una “nuova alleanza” tra arte e fede, sulla scia di un passato glorioso e nella consapevolezza che la grande sfida dell’artista è quella di “carpire dal cielo dello spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori, di forme, di accessibilità”.

Passarono vari anni e nella Pasqua del 1999 Giovanni Paolo II indirizzò una Lettera agli artisti perché con loro si inverdisse “quel fecondo colloquio che in duemila anni di storia non si è mai interrotto…, un dialogo non dettato solamente da circostanze storiche o da motivi funzionali, ma radicato nell’essenza stessa sia dell’esperienza religiosa sia della creazione artistica”. Prima della pubblicazione di quel testo, sorprendente anche per la filigrana dei suoi rimandi culturali, fui invitato a una lettura previa e a offrire eventuali considerazioni.

A distanza oramai di dieci anni, divenuto ormai a Roma presidente dei dicasteri vaticani destinati al confronto con la cultura e col grandioso patrimonio artistico fiorito nei secoli, proposi a Papa Benedetto XVI di incontrare, ancora nella ornice gloriosa della Cappella Sistina, trecento artisti di tutte le discipline e di tutto il mondo per rinnovare un dialogo interrotto. Il desiderio era quello di rinnovare quello che accadeva già nell’VIII secolo quando il cantore delle immagini sacre, ovvero san Giovanni Damasceno, si rivolgeva così ai cristiani: “Se un pagano viene e ti dice: ‘Mostrami la tua fede!’, tu portalo in chiesa e mostra a lui la decorazione di cui è ornata e spiegagli la serie dei sacri quadri”.

Questo vincolo così stretto – lo si deve realisticamente riconoscere – a partire dal secolo scorso si è allentato fino al punto di infrangersi. Da un lato, in ambito ecclesiale si è spesso ricorsi al ricalco di moduli, di stili e di generi delle epoche precedenti, oppure ci si è orientati all’adozione del più semplice artigianato o, peggio, ci si è adattati alla bruttezza che imperversa nei nuovi quartieri urbani e nell’edilizia aggressiva innalzando edifici sacri simili, come sarcasticamente diceva padre David Maria Turoldo, a garage sacrali ove è parcheggiato Dio e vengono allineati i fedeli. D’altro lato, però, l’arte ha imboccato le vie della città secolare, archiviando i temi religiosi, i simboli, le narrazioni, le figure e tutto quel “grande codice” che era stata la Bibbia. Ha abbandonato come pericolosa ogni proposta di un messaggio, considerandolo un capestro ideologico, si è consacrata a esercizi stilistici sempre più elaborati e provocatori, si è rinchiusa nel cerchio dell’autoreferenzialità, si è affidata a una critica esoterica incomprensibile ai più, e si è asservita alle mode e alle esigenze di un mercato non di rado artificioso ed eccessivo. Un po’ di verità c’è nella definizione coniata da Henri Meyers a proposito dell’artista contemporaneo: “Un uomo che non prostituisce mai la sua arte, eccetto che per denaro”.

Riconosciute le colpe reciproche che hanno divaricato sempre più fede e arte, è necessario ora andare oltre i sospetti e itornare a incontrarsi. Al riguardo è stato emblematico il presentarsi di sessanta artisti, con opere elaborate per l’occasione, davanti a Benedetto XVI nel luglio scorso per celebrare i suoi sessant’anni di sacerdozio. Ma lo è anche l’esperienza che la chiesa milanese ha attuato elaborando e presentando in questi giorni un nuovo Evangeliario Ambrosiano. E’ evidente che i quattro Vangeli costituiscono uno dei cardini della liturgia cristiana. Già a partire dal VI secolo sono fioriti codici miniati di mirabile finezza nei quali le immagini s’intrecciavano col testo sacro in una sorta di dialogo tra parola e visione. D’altronde l’arte occidentale di quei secoli era in pratica un’esegesi figurativa delle Scritture Sacre.

Nel VI secolo il papa Gregorio Magno invitava “coloro che non sanno leggere i testi a leggere sulle pareti attraverso la vista”. C’era, infatti, una Bibbia di pietra sui capitelli, sui portali, sui bassorilievi, nei complessi statuari, e una Bibbia colorata negli affreschi e nei dipinti, pagine aperte a tutti, anche agli analfabeti. E’ interessante notare che una delle dichiarazioni di principio degli Statuti d’arte dei pittori senesi del Trecento suonava così: “Noi siamo manifestatori, agli uomini che non sanno lettura, delle cose miracolose operate per virtù della fede”. E’ ciò che si ripete – naturalmente in un contesto culturale e secondo un approccio stilistico differente – nell’opera realizzata ora dalla chiesa di Milano. Tre sono le caratteristiche che la contraddistinguono.

La prima è la presenza di sei artisti contemporanei significativi che si sono confrontati col testo evangelico secondo i loro particolari percorsi di ricerca. Da un lato, ci sono figure affermate come Mimmo Paladino e Nicola De Maria che, dopo aver attraversato la “Transavanguardia”, hanno imboccato itinerari personali molto originali. A loro si accosta Ettore Spalletti, che sa plasmare col colore forti evocazioni. D’altro lato, entrano in scena in queste pagine anche autori di una generazione più giovane come Nicola Samorì e Nicola Villa: si è, così, voluto aprire l’orizzonte andando oltre i canoni critici già codificati. Ma la sorpresa maggiore per molti sarà l’ingresso di un fotografo come Giovanni Chiaramonte che segna in tal modo quasi la consacrazione di un’arte relativamente nuova ma lasciata in passato fuori dal museo e soprattutto dal tempio.

Il secondo profilo specifico che rivela questo esperimento è da cercare nel corteo di mostre che a Milano lo accompagna. In ambienti diversi – da Palazzo Reale alla chiesa di San Raffaele e alla galleria San Fedele – si snoda un tracciato espositivo che parte dalla gloriosa eredità del passato, attestata da esemplari particolarmente preziosi. Si tratta di codici miniati celebri come, ad esempio, l’Evangeliario di Ariberto e quello di Vercelli, la Pace di Chiavenna e la “Coperta” di Teodolinda, per la prima volta riuniti insieme in una sorta di costellazione artistica. Si passa poi alle opere degli artisti che hanno collaborato all’allestimento del nuovo Evangeliario esponendone i bozzetti e altre testimonianze del loro incontro con la fede e la liturgia. Un incontro non così estemporaneo e marginale, se è vero quello che scriveva Hermann Hesse nel suo scritto “Klein e Wagner”: “Arte significa: in ogni cosa mostrare Dio”. Una intuizione confermata anche da un grande pittore come Paul Klee il quale confessava che “l’arte non rappresenta il visibile ma l’Invisibile che si cela nel visibile”.

C’è una terza e ultima caratteristica da segnalare nell’esperienza milanese. La sottolineava l’arcivescovo emerito Dionigi Tettamanzi, che ha patrocinato calorosamente quest’opera come suggello conclusivo del suo ministero milanese. Affermava, infatti, che in questo modo “la chiesa torna a essere committente, con coraggio, consapevolezza, rispetto, così come lo è stata in passato.

E ogni commissione presuppone con i veri interlocutori un confronto aperto, una ricerca per comprendere le ragioni, i linguaggi e il dono dell’altro in vista di un obiettivo comune”. Si riprende, quindi, la gloriosa tradizione del passato che vedeva nei papi e nei vescovi le figure capitali per la promozione dell’arte, attraverso un dialogo creativo e vivace con gli artisti. Ed è ciò che l’Evangeliario Ambrosiano testimonia; per questa via si compie anche l’auspicio di Papa Paolo VI e dei suoi successori per una “nuova alleanza” tra arte e fede. Henry Miller nella raccolta di poesie “Sapienza del cuore” univa, infatti, queste due realtà tra loro in un paradosso provocatorio ma suggestivo: entrambe “apparentemente non servono a nulla, tranne che a insegnare il senso della vita”.

in “il Foglio” del 1 novembre 2011

La bellezza nella Parola: il nuovo Evangeliario Ambrosiano – Palazzo Reale, Chiesa di San Raffaele e Galleria San Fedele

Da sabato 5 novembre a domenica 11 dicembre 2011 a Palazzo Reale di Milano, la mostra dal titolo La bellezza nella Parola presenterà il nuovo EVANGELIARIO AMBROSIANO, il volume usato nella solenne lettura delle celebrazioni liturgiche, le cui pagine accolgono le tavole di maestri dell’arte contemporanea, quali Nicola DE MARIA, Mimmo PALADINO, Ettore SPALLETTI, il fotografo Giovanni CHIARAMONTE e due giovani artisti, Nicola SAMORÌ e Nicola VILLA. COMUNICATO STAMPA >

In mostra, l’Evangeliario di Paolo VI che è stato posto sulla bara del beato Giovanni Paolo II, il giorno delle sue esequie. L’iniziativa è promossa dal Comune di Milano, Cultura, Expo, Moda, Design, dalla Galleria San Fedele, da Palazzo Reale, e organizzata dall’Arcidiocesi di Milano.

Il percorso espositivo, che ruota attorno al Duomo e si snoda tra Palazzo Reale, la Chiesa di San Raffaele e la Galleria San Fedele, proporrà un confronto tra queste opere e alcuni dei più importanti capolavori d’arte sacra antica di area lombarda.

Il progetto, curato da una commissione composta da don Umberto Bordoni, arch. Carlo Capponi, p. Andrea Nicola De Maria.

Natale del Signore – Nella notte

Dall’Asta S.I., mons. Domenico Sguaitamatti, prof. Francesco Tedeschi, don Norberto Valli, si è sviluppato proprio a seguito della pubblicazione della nuova edizione dell’Evangeliario Ambrosiano, che il Cardinale Dionigi Tettamanzi ha voluto realizzare in dialogo con l’arte contemporanea, con l’intento di avvicinare le persone al messaggio evangelico attraverso un linguaggio artistico del nostro tempo.

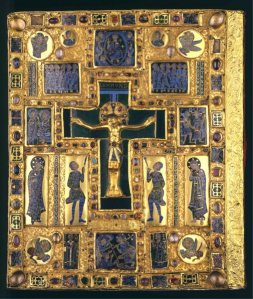

La sezione a Palazzo Reale presenterà, per la prima volta insieme, manufatti d’arte antica di straordinaria bellezza come la Coperta dell’Evangeliario di Teodolinda da Monza, la Pace di Chiavenna, l’Evangeliario di Ariberto del Duomo di Milano e quello di Vercelli che convergono a illustrare la sintesi medievale fra ordine cosmologico, ingegno umano e redenzione divina.

Inoltre, si troverà una serie di Evangeliari manoscritti e miniati con inchiostro, oro e porpora, come il Codex Sarzanensis della Diocesi di Tortona, l’Evangeliario di Busto, l’Evangeliario di Bobbio e l’A 28 conservati alla Biblioteca Ambrosiana, e l’Evangeliario Casola della Biblioteca Capitolare di Milano.

A segnare il passaggio all’arte contemporanea sarà l’Evangeliario di Paolo VI, lo stesso che venne posto sulla bara di Giovanni Paolo II, nel giorno delle sue esequie.

Nicola Samorì, Natale del Signore – All’aurora

La mostra prosegue con la presentazione della ‘coperta’ e di tutte le 73 tavole del nuovo Evangeliario Ambrosiano, che saranno visibili insieme, per la prima e unica volta, prima di essere rilegate nel volume originale che verrà in seguito consegnato all’uso liturgico del Duomo.

Ettore Spalletti, Esaltazione della Santa Croce

Le opere dei sei artisti, che dal dialogo con il testo evangelico traggono una particolare forza e significato, sono in grado di affermare la capacità del nostro tempo di dare una forma contemporanea di bellezza alla Parola eterna delle Scritture.

La sezione allestita alla Galleria San Fedele (aperta fino al 22 dicembre) proporrà una selezione di bozzetti e un lavoro a soggetto sacro particolarmente significativo dei sei artisti, mentre alla chiesa di San Raffaele verranno esposte alcune opere appositamente realizzate per l’occasione, che illustreranno il rapporto vitale con il culto e la liturgia.

Il libro dei Vangeli ha sempre rivestito una grande importanza, sia nella storia della liturgia che in quello dell’arte. Fin dal Medioevo e dal primo Rinascimento, il prezioso volume si è rivestito di autentici capolavori dell’ingegno umano. Gli splendidi elementi artistici rivelavano la ricchezza dei testi sacri in esso contenuti e davano forma di bellezza e di cultura a un messaggio di vita capace di attraversare i tempi e illuminare i secoli.

Nicola Villa, Presentazione del Signore

Nicola Villa, Presentazione del Signore

La Chiesa, la cui esistenza ha come motivo principale la custodia e la consegna delle parole di Gesù contenute nel Vangelo in ogni epoca e in ogni luogo, trova nella produzione dei preziosi Evangeliari, un luogo di espressione simbolico della sua identità e missione. La scelta di percorrere la via della contemporaneità corrisponde alla sua pretesa non solo di camminare al passo coi tempi, quanto di anticiparli nella profezia.

Evangeliario di Ariberto recto

Evangeliario di Ariberto verso

–

La Bellezza nella Parola

Il nuovo Evangeliario Ambrosiano e capolavori antichi

Milano, Palazzo Reale, Chiesa di San Raffaele

5 Novembre / 11 Dicembre 2011

Galleria San Fedele

5 novembre / 22 dicembre

Orari:

Palazzo Reale (piazza Duomo)

Lunedì h 14.30 – 19.30

Martedì, mercoledì, venerdì, domenica h 9.30 – 19.30

Giovedì e sabato h 9.30 – 22.30

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

Chiesa San Raffaele (via San Raffaele 4)

Lunedì-venerdì ore 8.30-18.30; sabato ore 16.30-18.30; festivi chiusa

Galleria San Fedele (piazza San Fedele 4)

Dal martedì al sabato 16.00 – 19.00 (al mattino su richiesta); festivi chiusa

Ingresso gratuito.

Visite guidate gratuite.

Informazioni per le visite guidate al +39 345 5081982

Catalogo Silvana Editoriale

Informazioni:

Cooperativa “Oltre”

+39 345 2525299

per la Galleria San Fedele anche

tel. 0286352233

Uffici Stampa

Ufficio Stampa Comune di Milano

Elena Conenna

tel. 0288453314 | elenamaria.conenna@comune.milano.it

CLP Relazioni Pubbliche

tel. 02.433403 – 02.36571438 – fax 02.4813841

press@clponline.it

Cooperativa “Oltre”

+39 345 2525299 begin_of_the_skype_highlighting +39 345 2525299